Quatre décennies après les meurtres de Manuel Guerrero, Santiago Nattino, José Manuel Parada et des jeunes combattants tombés sous la dictature, l’impunité continue de marquer l’histoire du Chili. Alors que le négationnisme et la répression continuent d’encourager l’extrême droite, la mémoire ne peut pas être réduite à une litanie de défaites, mais doit être une bannière de résistance active, en revendiquant le combat de ceux qui ont affronté la terreur d’État et se sont battus pour le socialisme.

Par Camilo Parada, Movimiento Anticapitalista

L’importance d’une mémoire combattante face à l’impunité et au négationnisme

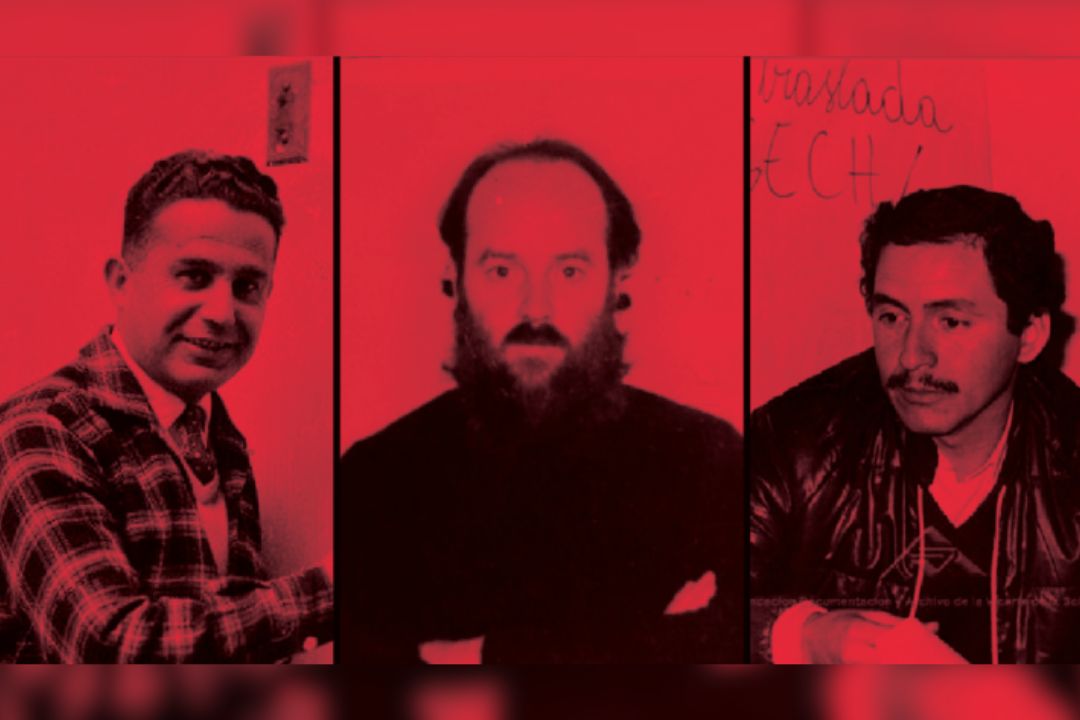

40 ans après la décapitation des militants communistes Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende et José Manuel Parada Maluenda, ainsi que les meurtres des jeunes combattants du MIR, Paulina Aguirre Tobar et des frères Rafael et Eduardo Vergara Toledo; et 41 ans après l’assassinat du militant du MIR Mauricio Maigret Becerra, tous tués par des agents en uniforme et de la dictature civilo-militaire dans des actes flagrants de terrorisme d’État, qui ont déclenché l’une des crises politiques de la Junte militaire, mobilisé les masses et mis en évidence la systématicité des violations des droits de l’homme par l’État, il est temps de contester une mémoire qui n’est pas une litanie de défaites. C’est-à-dire un souvenir qui sauve la dimensionnalité humaine et militante des camarades tombés à ces dates, le jour des jeunes combattants.

Si nous prenons le cas des égorgés (un cas qui me touche dramatiquement, étant le fils de José Manuel Parada), il n’est pas déraisonnable d’affirmer qu’il s’agissait d’un symbole de l’utilisation systématique de la terreur et de la barbarie comme mécanisme de contrôle politique et social. La brutalité des crimes a généré une répercussion immédiate sur la communication: d’une part, la Junte militaire a cherché à envoyer un message de terreur, et d’autre part, elle a manipulé l’opinion publique dès le début, affirmant qu’il s’agissait d’un règlement de comptes entre communistes. En parallèle, ils ont tenté de construire un montage avec les meurtres de Paulina Aguirre Tobar sur un terrain à El Arrayán et des frères Vergara Toledo à Villa Francia, essayant d’imposer une fois de plus la version usée de l’« affrontement ». Ce type de manipulation a trouvé un écho dans cette démocratie héritée du Pinochétisme, avec d’autres Carabiniers mettant en scène les récents assassinats de combattants mapuches et la complicité des médias de masse. Cependant, dans le cas des égorgés, le récit officiel a été rapidement mis en échec par la réalité.

L’impact de ces crimes a transcendé les médias indépendants et la presse internationale, contournant la censure imposée par la dictature et générant une réponse massive lors des funérailles qui ont suivi. La couverture journalistique, les témoignages des proches et la réaction des organisations de défense des droits de l’homme ont transformé le crime en un point de rupture pour une partie de l’opinion publique, précipitant le départ du général César Mendoza de la Junte militaire et augmentant la pression internationale sur la dictature de Pinochet.

Bien qu’il y ait eu des condamnations contre certains des responsables du cas des égorgés, la justice n’a sanctionné que les auteurs matériels, sans s’orienter vers les responsables intellectuels. De plus, les meurtriers ont bénéficié d’avantages pénitentiaires, consolidant l’impunité en matière de droits de l’homme au Chili et contredisant les accords et traités internationaux signés par l’État lui-même. Des pactes de silence entre les auteurs ont entravé la clarification de centaines de crimes contre l’humanité, empêchant l’identification des auteurs matériels et intellectuels. À cela s’ajoutent une justice tardive et des peines ridicules, des moyens de perpétuer l’impunité au fil des ans.

Après 40 ans de ces crimes, l’impunité continue d’être une constante qui traverse tous les administrateurs du modèle. Elle s’exprime dans le manque patent de volonté politique, dans le silence institutionnel et dans l’insuffisance de politiques étatiques énergiques pour garantir l’accès à la vérité et à la justice, malgré les grandes annonces qui sont faites de temps en temps. Le cas des égorgés n’est pas une exception, mais fait partie d’une structure de protection des violateurs des droits de l’homme, qui a même imprégné la transition vers la démocratie. Cette même impunité cautionne les formes actuelles d’injustice et de répression au Chili, où les droits de l’homme continuent d’être violés et la justice refusée. Même la continuité des enquêtes sur les violations des droits humains commises en 2019, lors de la rébellion d’octobre, a été entravée.

Malgré le retour négocié à la démocratie en 1990, avec des cadavres sur la table, le Chili continue de violer les droits de l’homme et d’envoyer des signes d’impunité. On l’a encore vu dans une autre sortie négociée avec les morts dans le placard avec le pacte pendant la rébellion: l’Accord de Paix et la Nouvelle Constitution. La répression dans des contextes de protestation sociale (actuellement avec des pêcheurs artisanaux au point de menaces et de coups de feu), la militarisation permanente de l’Araucanía et les graves violations documentées lors de la rébellion de 2019 montrent que la violence d’État n’est pas un vestige du passé, mais une constante. Des cas de mutilations oculaires, de tortures et d’abus sexuels sur des détenus ont montré la persistance de pratiques répressives héritées de la dictature, réactivant le débat sur les forces de sécurité. Rappelons que la refondation des Carabiniers était l’une des promesses non tenues du gouvernement Borique. Tout cela se passe dans un contexte de polarisation asymétrique, avec une résurgence de l’ultra-droite dans le monde entier, qui met la sécurité et la migration à l’ordre du jour sans s’attaquer aux causes structurelles, liées à un système capitaliste décadent.

Aujourd’hui, le négationnisme et la post-vérité représentent une menace réelle et croissante au niveau international, et le Chili n’y est pas étranger. Des groupes proto-fascistes et des secteurs de l’extrême droite promeuvent des récits qui relativisent ou justifient les crimes de la dictature, promouvant un révisionnisme historique devant lequel nous devons être vigilants. De plus, nous devons construire l’unité d’action la plus énergique contre l’extrême droite, avec une indépendance politique, sans sectarisme ni lumières.

Le déni des violations des droits de l’homme n’est pas seulement un exercice rhétorique; c’est aussi un instrument politique qui facilite le développement de projets autoritaires. 40 ans après le cas des égorgés, les frères Vergara Toledo, Paulina Aguirre Tobar et Mauricio Maigret, qui marquent l’histoire de la Journée du Jeune Combattant, la mémoire reste un étendard de résistance contre l’impunité et le négationnisme. Cependant, ce doit être une mémoire contestée, qui ne se cristallise pas dans la mort, mais sauve la dimension militante, combattante et révolutionnaire de ceux qui ont affronté la dictature et se sont battus pour un monde diamétralement opposé au modèle capitaliste-néolibéral imposé par la terreur.

Pour que cette lutte soit efficace, il est essentiel de rompre avec le système qui perpétue cette réalité, une perspective anticapitaliste. Il est nécessaire de construire une alternative politique indépendante, critique de l’institutionnalisation de la mémoire, sans tomber dans les manipulations électorales. Il n’y a pas de raccourcis: nous devons surmonter le sectarisme et œuvrer pour une extrême gauche anticapitaliste qui n’abandonne pas la lutte des classes, qui conteste le pouvoir et affronte le réformisme et le possibilisme qui ont cédé, à maintes reprises, à l’agenda de l’extrême droite et des capitalistes.