Nesta oportunidade, temos o imenso privilégio de apresentar aos nossos leitores e seguidores da Liga Internacional Socialista uma longa e profunda conversa mantida com Ricardo Antunes, o reconhecido sociólogo brasileiro recentemente homenageado pela Universidade Nacional de Rosário e pela Faculdade de Humanidades da mesma universidade, como Doutor Honoris Causa. Sua destacada trajetória acadêmica, seu compromisso com o pensamento crítico e suas contribuições à análise do mundo do trabalho o tornam claramente merecedor dessa distinção.

Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade de Campinas, Brasil (Unicamp). Fez seu mestrado em Ciência Política no IFCH da Unicamp (1980), doutorou-se em Sociologia na Universidade de São Paulo (1986) e é livre-docente em Sociologia do Trabalho pelo IFCH da Unicamp (1994).

Trabalhou por um ano como pesquisador visitante na Universidade de Sussex, Inglaterra (1997-98). Ministrou numerosos cursos, seminários e conferências em universidades da América Latina e da Europa.

É autor de Adeus ao trabalho?, A rebeldia do trabalho, O novo sindicalismo no Brasil, Classe operária, sindicatos e partido no Brasil, O que é sindicalismo? e Crise e poder.

Atualmente, coordena as coleções Mundo do Trabalho da Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação da Editora Expressão Popular. Colabora regularmente em revistas e jornais do Brasil e de outros países. Participa ativamente das revistas Margem Esquerda (Brasil), Latin American Perspectives (Estados Unidos), Proteo (Itália), Asian Journal of Latin American Studies (Coreia) e Trayectorias (México).

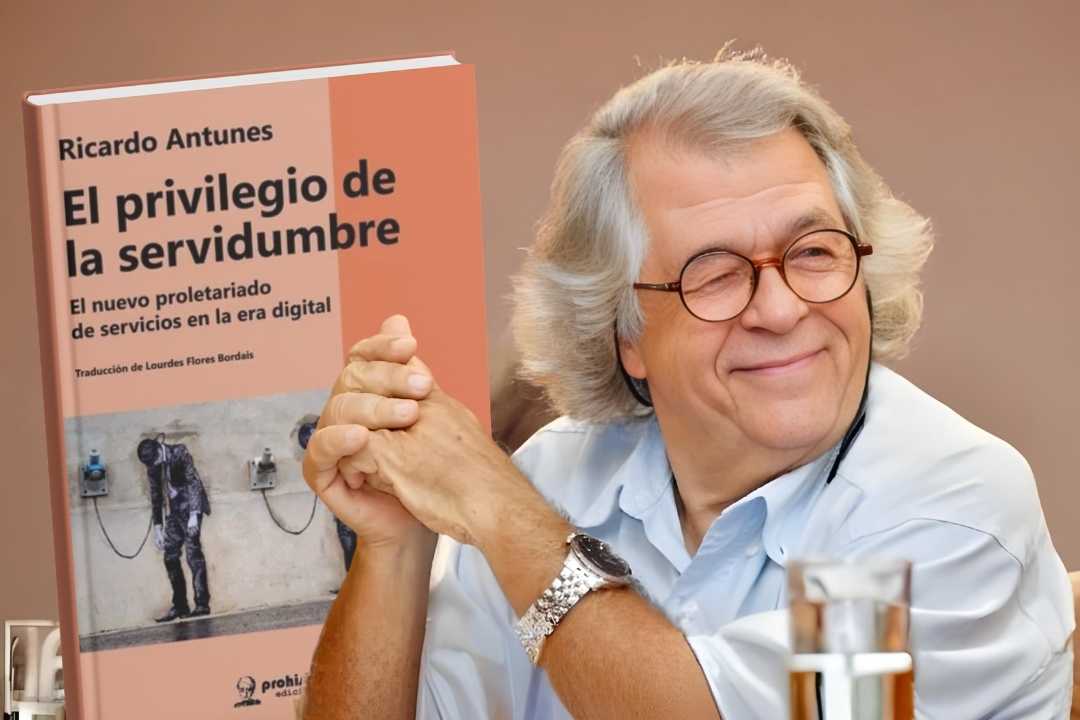

Recentemente publicou uma nova obra: Privilégio da Servidão.

Queremos agradecer especialmente à professora Gloria Rodriguez por sua colaboração na realização desta entrevista.

Estamos orgulhosos de apresentar este material, que sem dúvida será de grande utilidade para nossos leitores.

Verónica O’Kelly e Alberto Giovanelli

(VO e AG): Te agradecemos, Ricardo, por dedicar teu tempo a esta conversa. Achamos importante te comentar que não chegamos aos teus textos e trabalhos desde um ponto de vista acadêmico, mas o fazemos com a intenção de encontrar respostas para os fenômenos que vão surgindo em meio à crise capitalista que, para nós, é uma crise terminal.

Para começar, gostaríamos que descrevesses o que é “o trabalho” atualmente.

Ricardo Antunes (RA): Perfeito. Posso começar dizendo que o trabalho passa pela fase mais difícil e trágica no campo da vida. Por quê? Porque sabemos que o trabalho nasceu como uma atividade vital na história da humanidade. Esta é uma tese de Marx, segundo a qual o trabalho é uma atividade vital. O trabalho surgiu para que a humanidade pudesse produzir e se reproduzir. Mas, com o advento do capitalismo a partir do século XVIII, houve uma mudança que, em determinado momento, demarcou uma segunda natureza.

O trabalho deixou de ter esse sentido essencial de produção e reprodução da vida humana para se converter em uma mercadoria — força de trabalho. Tornou-se indispensável para que o sistema do capital pudesse acumular e se expandir. Essa segunda natureza foi a conversão geral do trabalho em assalariado.

Houve muitas lutas nos séculos XVIII e XIX para reduzir o trabalho, por assim dizer, bem como o nível de exploração e expropriação do trabalho. Desde a crise, que para mim começou nos anos de 1972 e 1973 do século passado, posteriormente à derrota de maio de 1968 na França — vocês vivenciaram o Cordobazo, e nós, no Brasil, passamos por lutas operárias em Osasco e Contagem, o que também se viu em outros países, como no “Outono Quente” na Itália.

Posteriormente à derrota e à crise estrutural, o sistema do capital ingressou em uma fase mais destrutiva. Em síntese, sabemos que seu objetivo vital, desde a época de Marx, é a acumulação e a valorização que, no entanto, resultam em uma ação do capital que é expansionista, ilimitada, incontrolável e, consequentemente, destrutiva.

Há muitos exemplos da destruição atual, mas dois ou três são fundamentais. Começo enumerando-os para chegar à questão do trabalho. A destruição da natureza — não há muito o que dizer. Basta olhar as tragédias: o aquecimento global, as chuvas e tempestades que estamos vivenciando. A segunda dimensão trágica é que o sistema do capital não consegue abarcar o conjunto, a totalidade da força humana de trabalho.

O que se vê cada vez mais é o contrário. A inteligência artificial, os algoritmos, a internet, toda a maquinaria informacional e digital reduzem o trabalho vivo e ampliam o trabalho morto. Mas a tragédia do sistema do capital é que ele não pode eliminar o trabalho vivo. Se o fizer, o capital deixa de crescer.

Não há capital sem o trabalho humano. Essa é a tragédia. O que faz o capital, então? Reduz o trabalho vivo global ao mínimo e intensifica as mais distintas formas de exploração, espoliação e expropriação. Chego assim ao ponto, à primeira conclusão: o trabalho que atualmente mais se expande no capitalismo é o trabalho nas plataformas digitais, o que denominamos trabalho uberizado.

Assim se denomina não porque todas as plataformas sejam iguais ao Uber. Não é isso. Os que trabalhavam na Toyota ou na Ford dos Estados Unidos tinham uma forma de atuar. A Ford na Argentina ou no Brasil não era idêntica à estadunidense. O trabalho uberizado significa um nível ilimitado de exploração do trabalho, sem direitos e sem o reconhecimento da condição de assalariado.

A alquimia, o golpe Frankenstein, é que o homem ou a mulher, o jovem trabalhador ou a trabalhadora não são nem proletários nem assalariados, mas autônomos e empreendedores. Qual é a realidade atual, então? Milhões de homens e mulheres em todo o mundo trabalham 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, e muitos outros milhões que estão na Índia, China, Ásia, África, América Latina, Estados Unidos — imigrantes ou não — não trabalham sequer uma única hora porque não há trabalho.

Assim, o trabalho no sistema do capital é a expressão da destrutividade, mas, ao contrário do que se costuma dizer, há alternativa. Eu diria que temos que olhar para as lutas que estão acontecendo e que envolvem o novo proletariado destinado aos serviços da era digital juntamente com o proletariado industrial, presente em muitas partes do mundo, com os setores agrícolas — ou seja, essa amálgama da classe que vive do trabalho, denominação que elaborei em 1995 no meu livro Adeus ao Trabalho.

É uma forma literária de responder a um equívoco cometido por André Gorz, que se referia à não-classe dos trabalhadores, o que não faz nenhum sentido e se mostra muito eurocêntrico. Essa é, portanto, a situação: o trabalho está vivenciando uma combinação de exploração, espoliação e expropriação. A expropriação porque já não há direitos para o trabalhador; a espoliação porque o trabalhador depende do sistema financeiro para alugar ou comprar um carro, uma moto ou um capacete; e a exploração porque sequer há limites para a jornada de trabalho. Muitos homens e mulheres que estão nas plataformas trabalham os sete dias da semana.

VO e AG: Ricardo, nós percorremos diferentes lugares em que os trabalhadores industriais veem como uma ameaça o processo de uberização, como o denominas, e a questão da inteligência artificial. Há uma pergunta pendente: até quando vamos continuar trabalhando? Também há artigos teus que vinculam o capital financeiro aos processos de industrialização, especialmente a partir da crise de 1973, e como a burguesia clássica foi se fundindo com os setores puramente especulativos.

RA: Comecemos pela segunda pergunta para chegar à primeira, que talvez seja mais clara. Bem, para falar do sistema do capital atual, do capitalismo ou da mundialização do capital, gosto de tomar como base, por exemplo, os trabalhos de François Chesnais, a quem conheci bastante. Creio que, entre os marxistas da segunda geração, ele foi quem mais nos ajudou a compreender o sistema de financeirização. O que acontece é que já não vivemos mais no século XX, época em que a burguesia industrial tinha a hegemonia.

O modo capitalista de produção era controlado pelas grandes burguesias industriais. Após a crise estrutural de 1973 — que até hoje continua, com altos e baixos —, o que para mim mudou em relação a essas antigas crises conjunturais, marcadas por ciclos de crescimento e recessão, é que o que existe atualmente é destruição.

O sistema do capital só pode se desenvolver e crescer através da destruição — seja da natureza, do trabalho dos homens e mulheres, dos gêneros, das raças ou etnias. É destruição. Como isso ocorre? Sem mencionar a possibilidade de uma guerra — o que, cada vez mais, se mostra um cenário visível —, podemos afirmar que o sistema do capital hoje padece sob a hegemonia do capital financeiro.

No início do século XX, Lênin nos ensinou que o capital financeiro é a fusão do capital industrial com o capital bancário, gerando um novo tipo de capital, mais amplo, que controla a indústria, o comércio, as plataformas e tudo o que resta. A produção de petróleo, por exemplo, é controlada por grandes grupos financeiros.

Todas as plataformas digitais estão controladas pelo sistema financeiro e, seguindo sua lógica, a eliminação do trabalho seria considerada uma possibilidade. No entanto, eles sabem que sem o trabalho não há capital nem valor e, consequentemente, não há riqueza. Não é possível gerar riqueza unicamente com base no capital fictício. O sistema financeiro precisa do suporte material, que é a produção em si.

O que temos é algo mais complexo. Houve uma redução da industrialização em alguns países — isso se nota na Europa e também no Brasil. As plantas industriais e a transformação da matéria foram reduzidas, mas vemos um processo de industrialização dos serviços em todo o mundo.

Para mim, a Amazon faz parte da indústria de serviços. O Mercado Livre é uma indústria de e-commerce que nasceu na Argentina. O que vemos hoje, conforme Marx destacou no volume 2 de O Capital, é a profunda industrialização dos setores de serviços. É outra forma de indústria cuja produção não transforma a matéria, mas fornece serviços que geram lucros e mais-valia, o que está possibilitando o surgimento de um novo proletariado de serviços na era digital.

Dessa forma, com a privatização de todo o setor público ocorrida no século passado, o sistema do capital se transformou em um gerador de lucros e mais-valia.

O que temos, então, nesse processo de privatização e financeirização dos serviços? Temos aquilo que Marx apontou no volume 2 de O Capital, ou seja, a indústria de serviços. Vejam que não é uma denominação criada por mim. É o retorno a Marx, a um conceito por ele formulado: a indústria de serviços. Atualmente, esse processo se transformou em um laboratório de experimentação de tecnologias ilimitadas.

O que acontece com a inteligência artificial? Sua ideia geral é, fundamentalmente, reproduzir o funcionamento cerebral humano e transferi-lo para uma máquina, de modo que esta possa realizar tudo o que nós fazemos mentalmente. Isso se reflete em uma das teses apresentadas por Marx no volume 3 de O Capital.

O caminho do capital é reduzir o trabalho vivo ao mínimo e ampliar ao máximo o trabalho morto. Contudo, há uma impossibilidade ontológica no trabalho morto, porque, dessa forma, o capital cessa. Um exemplo claro ocorreu durante a pandemia, quando se impôs o lockdown, mas os empresários não quiseram segui-lo.

Os demoníacos não queriam aderir ao lockdown porque a produção das fábricas pararia completamente e não se geraria valor. Mas a inteligência artificial está mostrando o que é. Ao mesmo tempo em que elimina muitas modalidades de trabalho, seria possível, por exemplo, que um robô estivesse me entrevistando e outro respondesse o que eu penso.

Isso, de fato, é possível, mas hoje a inteligência artificial demonstra que precisa estar espalhada por todo o mundo para existir — seja na Ásia, África, América Latina, Europa ou Estados Unidos. Existe uma massa que chamo de “trabalho escravo do mundo”: são os trabalhadores e trabalhadoras que, em número imenso, se dedicam a alimentar a inteligência artificial com dados. Sem esse trabalho, a inteligência artificial não funciona. Portanto, é um mito pensar que a inteligência artificial reduzirá o trabalho vivo. O que fará, sim, é intensificar o trabalho ao máximo, com jornadas ilimitadas e níveis de exploração extremos.

Por outro lado, há as plataformas. Então, qual é o segredo da Uber?

A Uber dispõe de 7 a 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo que não recebem salário algum. A Uber não compra os instrumentos de trabalho: é o condutor ou a condutora quem compra ou aluga a moto, a bicicleta, o carro, o celular, o capacete e outras ferramentas. A inteligência artificial é, portanto, um novo salto muito mais intenso em direção a uma polarização do trabalho. É uma espécie de avanço em um processo intenso de proletarização da classe trabalhadora, sem que se reconheça essa condição, levando o assalariamento ao limite sem admitir que o é.

Essa é a tragédia do trabalho. E onde está a tragédia do capital? Na destrutividade. No entanto, essa destrutividade está gerando formas de luta. Por exemplo, a greve dos trabalhadores de aplicativos no Brasil e em outras partes do mundo. Essa foi uma primeira resposta desse novo proletariado que, segundo muitos, não lutaria por ser considerado individualista.

A luta operária é um processo. Nenhum de nós nasceu sabendo tudo. Recordem que a última greve dos trabalhadores de aplicativos no Brasil ocorreu em 31 de março e 1º de abril de 2025 — dois dias. Por que em 1º de abril? Porque é o dia da mentira. Porque dizem que eles são empreendedores, autônomos, felizes, quando na verdade são proletários, sem quase nada, que morrem, adoecem e sofrem, trabalhando em jornadas próprias do século XIX.

Essa é também a tragédia do capital. Há uma bela frase que posso usar para concluir e refletir: “tudo o que parece sólido pode desmanchar”. O que teremos é o desmoronamento do capital, com uma agudização das lutas sociais, de classe, de todo esse conjunto.

Refiro-me, portanto, a esse novo proletariado de serviços, que não substitui o proletariado industrial. Quando Marx e Engels iniciaram seu trabalho, o proletariado industrial era o que tinha a força.

Atualmente, temos o proletariado industrial, o rural, o da agroindústria e também o proletariado de serviços. Ou seja, a classe trabalhadora não diminuiu, mas se ampliou. Essa é a tragédia do capital: mais precária e, evidentemente, com um exército excedente de trabalhadores — aquilo que Marx chamava de superpopulação relativa —, o que cada vez mais dá lugar a níveis mais intensos de exploração da classe trabalhadora.

VO e AG: Ao dialogar sobre isso, e com base no exemplo da greve dos trabalhadores de aplicativos, o “Breque dos aplicativos”, parece-me importante resgatar um elemento. Sabemos que o capital reduz a força de trabalho, mas essa nunca chegará a zero. Essa força é cada vez mais precária e também utiliza outros elementos, como, por exemplo, o trabalho não remunerado das mulheres, das pessoas oprimidas, dos setores oprimidos. No entanto, essas novas gerações, que não viveram processos revolucionários, hoje são vítimas dessa nova realidade: exploração extrema e também se rebelam, se levantam e lutam — só que em novas formas de organização, luta e levante. Como você vê esse processo? Você comentou sobre os aplicativos, que são um bom exemplo, mas existem outros, não é?

RA: Há um processo profundo de mudanças, muito mais complexo e intenso do que a mudança que ocorreu do século XIX para o século XX.

Houve uma mudança profunda do século XIX para o século XX. Até o século XIX ainda existiam muitas pequenas indústrias, muitas fábricas. O século XX introduziu a indústria taylorista e fordista, verticalizada — aquilo que os italianos chamaram de “operário de massa”, a classe operária. A empresa Volkswagen do Brasil chegou a ter mais de 15.000 trabalhadores em uma única planta.

Visitei a Ford nos anos 90. Aqui no Brasil, em 1985 havia 6.000 trabalhadores em uma única fábrica. Assim como a Volkswagen, a Ford tinha várias unidades no Brasil e em todo o mundo, é claro. É evidente que houve uma mudança muito profunda, da Alemanha até aqui. A indústria 4.0, que surgiu em 2009/2010, se dedica a “internetizar”, automatizar e digitalizar tudo até o limite.

Se você vai, por exemplo, à Mercedes-Benz em São Bernardo, existem áreas nas quais já não há trabalho manual. As máquinas transportam as coisas, os automóveis. Tudo é automatizado por meio de pequenos robôs que fazem o trabalho. Isso não vai eliminar o trabalho manual, mas vai reduzi-lo bastante. Tanto é que acredito que atualmente a Volkswagen deve ter de quatro a cinco vezes menos trabalhadores em comparação com o que tinha antes.

A Toyota, que começou suas atividades no Brasil na cidade de Indaiatuba, está se mudando para Sorocaba, porque a planta construída nos anos 2000 — ou seja, no fim do século passado — já não serve mais diante da indústria 4.0, uma vez que tem um desenho que engloba a planta de produção. A indústria 4.0 não é tão ampla nem tão imensa como a anterior.

Essas são mudanças profundas. Os sindicatos que vimos nascer eram verticais, compostos pela classe operária masculina, homens regulamentados. A terceirização surgiu no final do século passado, desde os anos 1970/1980 até hoje.

A terceirização era mais comum nos setores de alimentação, transporte e segurança. Muitos sindicatos diziam: “Eu não represento os terceirizados, represento os trabalhadores com carteira assinada.” No entanto, a terceirização não deixou de crescer, e os sindicatos tiveram que se reinventar. O que eu diria é que, assim como ocorreu no Brasil, muitos sindicatos tornaram-se tão verticais, tão subordinados ao Estado, ao poder burguês, que não conseguem se revitalizar.

Esse é um problema para os sindicatos: como organizar os trabalhadores das plataformas digitais? Muitos deles trabalham individualmente — de moto, bicicleta, carro ou até em casa. A Amazon Mechanical Turk tem trabalhadores e projetos no mundo todo.

É necessário inventar novas formas de luta. Os sociólogos mais apressados — aqueles que se diziam sociólogos do trabalho, mas na verdade eram sociólogos do capital — diziam que não havia como lutar.

Quando saio de casa e caminho uns 300 metros, encontro um grupo reunido em uma pequena praça, aguardando as chamadas pelo WhatsApp para se conectar com iFood, Rappi, Pedidos Já ou Uber 99. Pelo WhatsApp, eles também se conectam e se organizam.

Ora, está claro que os sindicatos não conseguem compreender essas novas formas e, às vezes, nem mesmo a esquerda consegue entendê-las. Porque não é o mesmo — a luta de classes se apresenta de maneiras distintas. Não é o mesmo que no século XVIII. Quanto tempo demorou para a classe operária na Inglaterra começar a lutar?

A primeira forma de luta foi o ludismo. Depois, os trabalhadores e trabalhadoras perceberam que a questão não era a máquina, mas o sistema que lhe dava forma e controle. A máquina não é burguesa, mas está controlada por uma lógica burguesa.

Há pouco ouvi a declaração de uma jovem que encontrou uma trabalhadora que precisava trocar de roupa por estar menstruada, mas não havia banheiro onde pudesse fazer isso. Dá para compreender o quanto é uma questão complicada? Existem gêneros, etnias, raças, gerações… O desafio da esquerda — ou melhor dizendo, das esquerdas — é articular, em seus países, essas dimensões cruciais da vida: a condição feminina, negra, indígena, imigrante…

Por muitos anos trabalhei na Itália, em um curso da Universidade de Veneza chamado Mastro Lavoro e Migração. Desde então, comecei a compreender a tragédia que é a vida dos imigrantes em países como Itália ou França, onde são tratados como nossos operários e operárias daqui — como cidadãos de segunda… Não são cidadãos, são não cidadãos.

Como posso articular essa questão de gênero ou raça sem ingressar na esfera da luta feminista pós-moderna? Porque hoje em dia não existe uma luta feminista revolucionária e anticapitalista. A pós-modernidade fomenta uma luta feminista pró-racista. Existe uma luta antirracista de negros e negras, mas o capital permite o desenvolvimento de um movimento feminista antirracista burguês.

O mesmo acontece com os povos indígenas. Pergunto então: como devemos pensar hoje? Temos que entender que a classe trabalhadora tem um corpo de classe, tem gênero, raça, etnia. E por muitos anos nós, no meu caso como marxista desde 1973 ou 1974 — não me lembro bem, mas faz mais de 50 anos —, não considerávamos a questão feminina, nem a dos negros ou indígenas.

O problema é que muitos que são de “esquerda” querem que cada qual cuide da sua própria questão — feminina, negra ou indígena. No entanto, isso não basta. É necessário amarrar tudo de uma forma ontológica, envolvendo classe, gênero, raça, etnia. Tudo isso está presente no metalúrgico, no banqueiro, no professor e professora, nos entregadores e entregadoras, nos motoristas e cuidadoras.

Há também uma questão bastante importante que aprendi com Marx: não há produção sem reprodução e não há reprodução sem produção. São duas coisas muito relacionadas. Creio que Lise Vogel fez uma contribuição muito importante ao mostrar por que muitos começaram a separá-las. Não são coisas diferentes, e sim partes distintas do mesmo processo. Muitos não compreendem isso porque é preciso pensar dialeticamente, e não formalmente. Pensar na lógica formal é pensar que um mais um é dois. Mas na lógica dialética, um mais um pode ser dois — ou não. Pode ser outra coisa. Porque a história é contraditória. Esses são os desafios, e percebo que nos últimos 15 anos estamos observando uma percepção mais contraditória, mais autêntica entre nós da esquerda — uma busca para tentar compreender.

Já não se pode falar de uma classe trabalhadora no singular. Às vezes vejo algumas mulheres, amigas feministas, falando “o trabalhador” — mas já não se pode referir ao trabalhador no masculino, porque existem trabalhadores e trabalhadoras. É o trabalhador, mas branco ou negro, ou indígena. É preciso compreender essa heterogeneidade, sem a qual não haverá emancipação.

Temos que ser capazes de compreender a emancipação da humanidade. Há uma luta contra o capital, contra a opressão masculina, contra o racismo, contra o genocídio, contra a xenofobia. Esse horror que muitos países da Europa — atualmente sob uma extrema direita em ascensão — expressam ao querer expulsar os imigrantes como se fossem inimigos.

Os sindicatos tradicionais não veem como trabalhadores aqueles que trabalham por aplicativos — veem-nos mais como autônomos ou empreendedores. Não é assim. Eles são trabalhadores. Tomemos a Uber como exemplo. Depois de vários anos de luta em Brasília, a Uber chegou aqui em 2014, mas não era nada. Expandiu-se muito a partir de 2017, 2018, e essas plataformas cresceram muito no mundo todo devido à pandemia.

Aproveitaram-se da pandemia. Fizeram experimentos, laboratórios de experimentação para intensificar as formas de exploração do trabalho — dentro e fora de casa, nas residências, etc. Em 2021, por exemplo, nasceu o primeiro sindicato da Amazon na área metropolitana de Nova York, sendo que um ano antes a Amazon havia impedido o surgimento de um sindicato no Alabama, onde há outro grande armazém.

Aqui nasceu a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos. É o embrião de uma organização mais ampla que tem participado das lutas. Mostro aqui como a própria classe, combinando autonomia, organização de base, experiência de luta e núcleos mais politizados, está buscando se organizar e criar formas de organização.

Não será equiparável a um sindicato de metalúrgicos. É outra coisa. Não será igual a um sindicato de bancários. Mas acredito que a situação não ocorre apenas no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, há lutas de motociclistas desde 2013, 2014, 2015. Há lutas em Portugal, na China, na Índia — e temos que estar atentos a essas lutas, aprender com elas e ajudar a impulsioná-las.

Há uns 30 anos, mais ou menos, eu estava dando uma conferência em Goiás/Goiânia, onde foi realizado um debate com trabalhadores. Foi mais ou menos nos anos 90 ou 80, não me lembro bem. Estava falando da luta dos petroleiros, da terceirização dos ricos, e naquele momento entrou um trabalhador, um petroleiro, que disse: “Professor, eu sou terceirizado, mas sou da Petrobras.”

Outro dia, há pouco tempo, entrei para tomar um café no setor dos trabalhadores contratados da Petrobras. Para o terceirizado, a cor do uniforme é diferente. E um trabalhador disse ao terceirizado: “Não, não, esta não é sua casa, este café é dos trabalhadores contratados. O seu café é ali, em outro lugar.”

O terceirizado respondeu: “Muito obrigado, amanhã vocês serão terceirizados como nós.” Foi uma resposta muito importante: se não quiserem se unir, também serão terceirizados. Hoje em dia, na Petrobras, dois terços da classe trabalhadora são terceirizados. Naquela época, era provavelmente um quinto. Hoje, dois terços estão terceirizados — ou seja, a maioria dos trabalhadores. Por quê?

Porque não souberam articular a luta de classes. Não é fundamental saber se é contratado, terceirizado ou se trabalha em tempo parcial. Essa é uma questão que o sindicato, às vezes muito burocrático e preso à legalidade burguesa, não consegue transcender bem.

VO e AG: Há uma questão muito importante, Ricardo, quando lemos suas críticas ao “dogmatismo” da esquerda, que nos aproximou e nos incentivou a realizar esta entrevista.

RA: Sim. Na verdade, às vezes estou em um debate e digo que a classe trabalhadora do século XXI é a mesma que a classe trabalhadora do século XVIII. Há uma frase de que gosto muito: “Não é o mesmo, mas é igual.” Podemos dizer que é igual, mas não é o mesmo. Mas está claro que, fundamentalmente, a classe trabalhadora é um ser composto e heterogêneo.

Hoje a classe trabalhadora é mais complexa, mais heterogênea e fragmentada, como mencionei em meu livro Adeus ao trabalho?, de 1995. Por tudo isso, o capital não brinca em serviço. Está sempre preparado… por exemplo, hoje em dia utiliza artimanhas. Certa vez, eu estava fazendo compras em um grande supermercado aqui em Campinas, e um funcionário me ajudou muito. Eu estava procurando algo que não encontrava, e ele me disse: “Está procurando isso?”. “Muito obrigado”, eu disse.

Então perguntei: “O que você faz aqui?”. Ele me disse seu nome, e perguntei: “Qual é a sua função aqui?”. Ele respondeu: “Sou gerente.” Então perguntei: “Ah, você é gerente?” “Sim”, disse ele. “E quantos trabalhadores você tem sob sua responsabilidade?” “Nenhum.” Então ele não é gerente. Essa é a ideia de “sou meu próprio gerente, porque minha cabeça tem que ser a do chefe.”

É uma lógica burguesa. O trabalhador é do tipo “multifunção”, e eu não posso dizer que não seja trabalhador, porque sua consciência está, digamos, impregnada de valores burgueses. E existe certo dogmatismo na esquerda.

Para mim, o mais trágico de tudo foi a tragédia stalinista. A esquerda precisa fazer uma revisão ampla, viva e aberta da tragédia stalinista. Existem certos valores — como, por exemplo, o de que o operário é unicamente o operário industrial. Isso não faz sentido. Ah, mas vão dizer: “Marx disse isso.” É mentira. Conheço bem a obra de Marx.

Segundo Marx, os trabalhadores de todo o mundo devem lutar por sua emancipação. Ele não mencionou que apenas os trabalhadores das fábricas metalúrgicas ou os bancários são trabalhadores. Marx viveu no ciclo magistral da indústria. Seria natural que sua análise se centrasse no polo mais avançado da nascente classe trabalhadora, ou seja, a industrial.

O dogmatismo é uma espécie de petrificação, de endurecimento das concepções. É o sistema do capital. Claro que seus valores fundamentais são os mesmos. Quais são os dogmas do capital? O capital só se multiplica através da exploração do trabalho humano. Essa exploração necessita de um volume de trabalho não remunerado para gerar o excedente que é acumulado de forma privada.

A partir daí, gera-se mais capital financeiro, especulação, grandes grupos… Hoje, grandes e poderosos grupos financeiros controlam imensas quantidades de capital. Existem grupos financeiros que controlam todo o sistema petrolífero dos países do Oriente Médio. A gestão é altamente destrutiva. Se não compreendermos os mecanismos de funcionamento do capital e as formas de luta, não superaremos o sistema.

Ora, isso não significa que devamos revisá-lo. Muitos me perguntam isso, mas entendo que, atualmente, não importa muito qual trabalho é produtivo ou improdutivo para o capital. Para mim, a questão mais importante não é apenas o fato de que o trabalhador gere valor, mas que seja ele quem vende sua força de trabalho.

Se é produtivo, se gera mais-valia ou não — essa é outra discussão. Note-se que há uma diferença: um trabalhador industrial tem um tipo de força; já um empregado bancário não transforma a produção, mas tem uma força política crucial. Se o sistema bancário para, todo o resto também estanca. O mesmo acontece com o trabalhador do sistema de transporte, do metrô e dos trens.

Portanto, temos que compreender o dogmatismo. Imaginem mantermos a mesma concepção por 40 anos e acharmos que ela é a correta e a única válida. Eu já não ajo mais dessa maneira. Tento aprender com as contradições da vida real. O que não posso perder são os valores fundamentais. Não posso aceitar que o cidadão burguês ou os direitos da cidadania possam resolver os problemas da humanidade.

VO e AG: Gostaríamos de avançar nesses dois temas: o ceticismo, por assim dizer, e a experiência dos Estados do Leste Europeu, do socialismo real — ainda que já saibamos que o senhor dirá que isso não existiu e que é uma barbaridade chamá-lo de socialismo real.

RA: Inicialmente tentarei abordar a questão do ceticismo, que pode ser compreendida se observarmos a tragédia que foi a experiência soviética. A genialidade do início e sua transformação em tragédia. Lukács publicou um artigo em 1919 em que diz que uma ditadura do proletariado pode se transformar em uma ditadura em nome do proletariado e até mesmo em uma ditadura contra o proletariado. É um texto emblemático. Ele era um jovem vivendo a experiência da revolução dos conselhos na Hungria quando escreveu esse texto. Claro que ele estava equivocado… a revolução russa estava apenas começando. O importante também é que, entre os céticos, há muitos que não são fervorosamente céticos. Mas minha pergunta é: você pode, especialmente entre os trabalhadores e trabalhadoras, mostrar-lhes qual é o seu futuro?

Você não receberá aposentadoria. Não terá assistência à saúde. Não terá salário. Quando fizer 55 anos, se é que chegará a essa idade, seu corpo estará deteriorado. Por isso, teoricamente, precisamos rejeitar o ceticismo, compreendendo, no entanto, que no mundo atual é mais fácil ser cético do que otimista. Há um livro de Ernst Bloch, do século passado, intitulado O princípio esperança.

A esquerda era o princípio da esperança no início do século XX. Hoje não é. Temos que recuperá-la. Atualmente, não somos a esperança para a maioria da humanidade. Por muitas razões. Já falamos aqui de algumas delas, mas há muitas mais. Precisamos ouvir mais, compreender a vida cotidiana nas condições em que ela se apresenta.

Há outro trecho do texto de Lukács que menciona que a vida é uma sucessão… Isso está em sua ontologia. Parece abstrato, mas é muito concreto. A vida é uma sucessão cotidiana de fatos que não são cruciais. Por exemplo, sei que dentro de algumas horas vou almoçar. Se tenho condições de almoçar, vou fazê-lo.

Não é um dilema saber se vou comer hoje ou não. Sim, vou comer. Da mesma forma, não é um dilema saber se vou dormir ou não esta noite. São coisas normais. Mas Lukács menciona que, quando três ou quatro aspectos da vida cotidiana da população estão simultaneamente comprometidos, passam a ser questões cruciais — e o mundo muda. Pão, paz e terra. Pão porque há fome, paz porque os operários estão morrendo e terra.

Assim, é necessário compreender esses dilemas da vida cotidiana.

Temos, por um lado, o ceticismo, mas também se percebe a melancolia, essa sensação de melancolia. Ambas são coisas que precisamos superar — e como fazemos isso? Conversando com as pessoas. Conheço trabalhadores que há cinco anos me diziam: “Professor, sou autônomo, quero produzir muito porque quero ganhar muito e ser um gigante.” Hoje em dia dizem o contrário: “Fui à ruína, minha vida deu uma reviravolta, minha família acabou por causa desse trabalho.” E isso tem relação com a segunda parte da sua pergunta.

Imagine o seguinte: se nós somos marxistas e observamos a tragédia do mundo soviético e da China atual… Para mim, o que há na China não é socialismo. É outra coisa. Na China, o que vemos é uma exploração brutal da classe trabalhadora, uma ditadura que é mais uma ditadura de controle; não é uma ditadura do proletariado — está contra o proletariado.

Conheço o debate sobre o “socialismo real”, que reúne muitas tendências, muitos grupos. Esse sim é um debate importante. Por exemplo, Trotsky formulou e retomou uma ideia de Marx e Engels — mas muito importante ao longo do século XX: a impossibilidade do socialismo em um só país. Esse é um ponto de partida crucial.

Da mesma forma que o capitalismo não pode se impor em um único país. E ainda mais tratando-se de um país com laços frágeis. Lembram-se da tese de Lenin de que a Rússia é um elo fraco da cadeia imperialista? Como se pode destruí-la? Pode-se fazer uma revolução como a russa — e é aí que percebemos que a revolução na Alemanha não ocorreu, a revolução na Hungria foi derrotada, a revolução italiana e a norte-americana não se realizaram. Você não vai convocar o czarismo e dizer que quer entregar o poder; vai iniciar uma resistência.

A tragédia é que, no enfrentamento entre Stalin e Trotsky após a morte de Lenin — ou antes, quando Lenin já estava doente —, Stalin decidiu resolver a questão pela repressão, eliminando praticamente toda a vanguarda revolucionária que havia dirigido a revolução e impondo uma ditadura autocrática. Na realidade — e creio que essa é uma tese de Trotsky —, a verdadeira contrarrevolução dentro do processo revolucionário acabou por instaurar um poder ditatorial muito pior.

Lembro que em 1974 ou 1975 li um livro de memórias de Caio Prado, um grande historiador brasileiro, um marxista muito original, e fiquei muito impressionado. Naquela época, eu estava começando a estudar a formulação de Stalin e pude ler o livro pouco depois de sua publicação. O livro mencionava que estavam sendo dados passos largos rumo ao comunismo. Como assim? Comunismo em um único país? Se o socialismo em um único país é impossível, o comunismo em um único país é uma aberração.

Lembrem-se da tentativa de Lenin e Trotsky de conservar o poder: para isso foi necessário apoiar-se no campesinato como aliado, ainda que ele não fosse o proletariado. A nova política não era algo simples. Mas como Stalin resolveu a questão camponesa? Eliminando 20 milhões de pessoas.

Gosto muito da formulação de Mészáros. Creio que, depois do debate clássico, o que mais evoluiu nesse tema foi o debate apresentado por István Mészáros, que certamente vocês conhecem. É um marxista húngaro que saiu da Hungria em 1956, perseguido pelo stalinismo. Saiu porque era radical, era um marxista radical perseguido pelo stalinismo.

Exilou-se na Itália e depois na Inglaterra, e nunca mais voltou a viver na Hungria. Não voltou. Visitou a Hungria apenas para ir de um lado a outro e resolver uma ou outra questão. Certa vez lhe perguntei: “Não pensa em voltar à Hungria?” Ele me respondeu que nunca mais voltaria.

Qual é, em linhas gerais, a tese de Mészáros? É uma tese polêmica, mas é necessário refletir sobre ela. Segundo ele, o sistema do capital é mais poderoso que o capitalismo. Ele menciona que o livro de Marx se chama O Capital e não O Capitalismo — e isso não é por acaso.

A interpretação de Mészáros vai no sentido de que o capital existe antes do capitalismo. O capital mercantil, o capital usurário, ou seja, existiam elementos prévios, nas fases pré-capitalistas, de um capital mercantil.

Durante muitos séculos, o capital mercantil precedeu o capital industrial. O capital industrial é do século XVIII, enquanto o capital mercantil já existia nos séculos XIV e XV, com as cruzadas e o comércio. Mészáros menciona que a União Soviética e os países da Europa Oriental viveram a revolução em sua primeira fase, mas mantiveram intactos os sistemas, ou seja, o tripé que sustenta o sistema capitalista.

E Mészáros afirma que o tripé que sustenta o sistema capitalista é o seguinte: o Estado, o trabalho assalariado e a vigência do capital. O stalinismo fortaleceu o Estado, em vez de aplicar o que Marx chamava de “definhamento do Estado”. O stalinismo criou um imenso Estado policial e burocrático.

Que passos o stalinismo pôde dar em direção ao fim do trabalho assalariado? Nenhum. É certo que houve a estatização das empresas, mas sabemos que uma empresa estatal não é o mesmo que uma empresa socialista ou comunista. Uma sociedade comunista não se constrói apenas com a estatização das empresas. Isso porque, segundo Mészáros, se você estatiza a empresa e mantém a hierarquia de controle sobre o trabalhador, subordinando-o ao gerente empresarial, haverá uma extração de mais-valia política e violenta.

Não existe, portanto, autonomia ou autodeterminação do trabalho. O embrião dos sovietes desapareceu com o processo de Stalin. A morte de Lenin foi uma tragédia, assim como foram trágicas a derrota de Stalin, a derrota de Trotsky, a vitória de Stalin e o posicionamento de todo o mundo contra a União Soviética — o que também não podemos esquecer.

Um país como a Rússia tinha condições para iniciar um processo revolucionário, sobretudo porque é o ponto de partida da Revolução. Marx o diz literalmente em um dos prefácios do Manifesto. É o ponto de partida da Revolução do Oriente para o Ocidente. No entanto, tudo isso foi destroçado pela história. O sistema capitalista o derrotou.

O mesmo aconteceu com o stalinismo. Assim, o capital se baseia nesse tripé: Estado, trabalho assalariado e a própria vigência do capital. Porque acabam com a empresa privada, mas a Revolução não é um ato jurídico.

A mudança das relações de produção não é jurídica. E esse tripé, segundo Mészáros, tem uma formulação complexa. Estou resumindo aqui, mas de nada adianta derrotar apenas um ou dois elementos desse tripé. Se o Estado autocrático e poderoso permanece, o capitalismo se recupera. Se o trabalho assalariado permanece, o capitalismo se recupera. Se o sistema do capital permanece, o capitalismo se recupera.

Com a tragédia do Termidor soviético, isto é, da contrarrevolução, a União Soviética não apenas não deu nenhum passo rumo à eliminação ou à redução do Estado, como também não avançou na autonomia.

Marx se refere à livre associação dos trabalhadores e trabalhadoras. Nenhum passo foi dado nesse sentido, tampouco no sentido de eliminar a lógica do capital. Era necessário produzir um excedente que era apropriado por uma burguesia — ou melhor dizendo, por uma burocracia estatal — para aquilo que era público, como a educação.

Precisamos recuperar o princípio da esperança, o princípio da esperança em outro mundo, com a juventude e com a classe trabalhadora.

Não podemos continuar defendendo a tragédia do passado. Para mim, por exemplo, a mais magistral de todas as experiências socialistas e comunistas do mundo foi a primeira: a Comuna de Paris. Foi realmente espetacular, e entendo que esse é o nosso ponto de partida — não mais a Revolução Russa.

A China é uma tragédia, porque o que existe hoje é um poderoso imperialismo econômico. É verdade que não tem a agressividade imperialista dos Estados Unidos. Não anda buscando a guerra. Mas, por exemplo, a energia elétrica do nosso bairro, aqui no interior de São Paulo, é da CESP, que está controlada por capital chinês. O capital chinês está em toda parte. Por essa razão, é um imperialismo não apenas econômico, nem apenas político.

É uma merda.

Temos que nos reinventar. E talvez nosso ponto de partida mais sólido seja a Comuna de Paris, que oferece pistas geniais. Contra a divisão da tripartição burguesa. A burguesia detém os três poderes. Se perde o executivo, tem o legislativo e o judiciário. Se perde o judiciário, tem o executivo e o legislativo. Se perde o legislativo, tem o executivo. Assim, nunca perde o poder. A Comuna era, ao mesmo tempo, executiva, legislativa e julgava. Nunca houve nenhuma grande experiência socialista que tenha tentado avançar nessa direção, reinventar a experiência comunal olhando para os valores do século XXI. Sei que é algo diferente, mas atualmente a esquerda dominante atua majoritariamente dentro da ordem e só pensa nas próximas eleições para vereador ou deputado. Tudo isso tem que ser reinventado.

Para que conheçam um pouco mais qual é minha posição com respeito às diferentes correntes da esquerda: caracterizo a China, os Estados Unidos e a Rússia como países claramente imperialistas. Entendemos que, no mundo capitalista atual, o que existe é uma disputa interimperialista entre potências.

VO e AG: A terceirização ou uberização, como você definiu, é um processo internacional, próprio também dos países do primeiro mundo, ou seja, as grandes potências não estão isentas dessa questão; e, nos países do primeiro mundo, é a população migrante e pobre que também está submetida a esses novos sistemas de trabalho. O que quero perguntar é qual é sua opinião a respeito da relação entre o que você chama de uberização com o trabalho assalariado clássico e o crescente desemprego em meio aos avanços tecnológicos, que aparentemente, em vez de ajudar, de ir a favor do desenvolvimento da humanidade, acabam indo contra, pois deixam de se desenvolver as forças produtivas.

RA: Em primeiro lugar, a uberização é a forma contemporânea do trabalho assalariado. Não é trabalho não assalariado. Quem diz que esse não é um trabalho assalariado são a Uber, a Amazon, o iFood… É uma mistificação. Se, por exemplo, estou desesperado por um trabalho e compro ou alugo uma moto, não vou me conectar à plataforma e perguntar que direitos tenho. O que vou dizer é: “me manda trabalho, porque tenho que pagar a moto que comprei por 50 mil e, no dia seguinte, já virou 100 mil, porque o sistema financeiro é destrutivo e ilimitado”. Daí resulta que o trabalho assalariado contemporâneo tende cada vez mais a ser sem direitos. Isso só não está generalizado porque existem sindicatos fortes. Pelo menos no Brasil. O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo tem um perfil bastante forte e de resistência. O sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos também é resistente e se mantém há muito tempo. Há também o sindicato dos metalúrgicos de Campinas. Esses são três exemplos diferentes da chamada esquerda — um mais moderado, mais dedicado a preservar alguns direitos, e outros um pouco mais agressivos, por assim dizer, numa tentativa de defender a classe trabalhadora. Mas aí entra a questão que você levantou.

A indústria e a agroindústria são muito suscetíveis, estão abertas, são terrenos de experimentação das tecnologias da informação, da comunicação, dos algoritmos, da internet das coisas, da inteligência artificial, do novo ciclo de automatização e robotização. Tudo isso amplia o desemprego tanto no sul quanto no norte do mundo. Há algo curioso aqui: a mundialização do capital também significa uma ampliação dos níveis de precariedade da classe trabalhadora nos países imperialistas centrais e, na minha opinião, não afeta apenas os imigrantes. Claro que os imigrantes são afetados de maneira vital.

Os imigrantes italianos na Inglaterra, França e Portugal vivem em condições semelhantes às dos setores mais explorados da classe trabalhadora brasileira. Eles também não têm direitos e estão em uma situação precária. Mas há uma parte da juventude italiana, inglesa, francesa, portuguesa e espanhola que também pertence a uma geração para a qual já não há direitos.

Surgiu inclusive uma definição de que não gosto, que é a de “precarizado”. Há duas formas de entender o que isso significa. Uma completamente errada. Quem a formulou foi um tal de Guy Standing, que diz que o precarizado é uma nova classe. Isso não faz nenhum sentido. A outra entende que o precarizado é uma parte crescente do proletariado jovem europeu que está na indústria, na agricultura e especialmente no setor de serviços, e que só consegue trabalho sem direitos.

Atualmente, esses dois polos integram o que muitos pensavam que havia sido perdido ou reduzido em importância, e que hoje se mostra fundamental para o sistema capitalista: a superpopulação relativa, o exército de reserva ampliado. Marx falava do exército de reserva latente, estagnado e flutuante. Hoje em dia, o mundo tem um exército de reserva monumental.

Não há um único país capitalista no mundo, com um grande nível populacional, que não tenha um alto índice de desemprego. Marx já dizia isso no volume 3 de O Capital. Uma das formas de contrabalançar a lei da tendência decrescente da taxa de lucro é o exército de reserva, que permite reduzir sempre o custo da remuneração da força de trabalho e, em consequência, aumentar a mais-valia. Porque, se eu renuncio ao meu trabalho, há 10, 50, 100, 1000, 2000 pessoas que poderão fazê-lo.

Essa força excedente enfraquece o movimento operário e coloca uma questão muito importante. Um projeto de revolução, no século XXI, tem que contemplar esses homens e mulheres que trabalham — brancos, negros, LGBT e tudo mais de que já falamos aqui —, mas também tem que criar propostas para esse conjunto que hoje está fora da produção.

Por isso, acredito que é muito importante a proposta contra a jornada de trabalho 6×1 no Brasil, por várias razões. Escrevi alguns textos a respeito, mas, se houver uma redução da jornada diária de 8 horas para uma jornada de 5 horas — isto é, 3 horas a menos por dia —, uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados poderá trabalhar.

Esse é o primeiro aspecto. Há cinco ou seis pontos mais que eu poderia enumerar.

Ponto dois: estar-se-á lutando contra o despotismo empresarial ou o despotismo digital. Reduzir a jornada de trabalho é lutar contra o despotismo empresarial ou do mundo digital — essa é a questão. Porque hoje em dia já não é necessário ter um chefe. Eu posso ser meu próprio gerente. Dou adeus ao trabalho. Sou meu próprio déspota.

O ponto três é que, ao reduzir a jornada de trabalho, posso pensar que a vida pode ter um sentido melhor, desde que não se permita que o capital intensifique meu trabalho. Trabalhava oito horas, agora trabalho cinco, e, portanto, meu trabalho será intensificado para que eu produza o mesmo que os demais. Não se pode permitir a intensificação. É necessário reduzir o trabalho, as horas trabalhadas, manter o salário igual e não permitir uma intensificação da exploração para que valha a pena.

Quarto ponto: lutar por melhores condições de vida dentro do trabalho permite pensar que a vida não termina no trabalho. E isso nos leva ao quinto ponto.

Em uma vida com sentido, com mais sentido no ambiente laboral, começarei a lutar contra a exploração, o despotismo, e passarei a pensar em uma vida com sentido fora desse ambiente. E, quando começo a pensar em uma vida fora do trabalho, começo a perceber que estou inserido em um sistema totalizador, porque ele atua na produção e na reprodução. É um sistema que controla a produção e a reprodução, e as mulheres são um exemplo óbvio desse aspecto. Mais ainda: as mulheres em relação aos homens; as mulheres negras e indígenas em relação às mulheres brancas privilegiadas; as mulheres imigrantes em relação às nativas; os LGBT que são discriminados.

Lembro que muitos LGBT diziam: “prefiro trabalhar em um call center, atendendo o telefone, para que não me agridam por minha condição, por minha aparência. Essas agressões cometidas pelos machistas. Na tela, ninguém pode me agredir.”

O último ponto é bastante importante: lutar pela redução da jornada de trabalho e, portanto, contra o regime 6×1, abre espaço para perguntar. Essa é uma questão decisiva. Vou reduzir a jornada de trabalho, mas tenho que fazer perguntas. Esse é o papel decisivo da esquerda.

O que vou produzir e para quem? Quando pergunto o que produzir e para quem, coloco o dedo no sistema metabólico do capital. Nesse ponto, a luta da classe trabalhadora se amalgama, se conecta com a luta ecossocialista, que é vital.

Tenho que impedir a destruição da natureza, porque sem trabalho não há natureza humana, e sem natureza não há humanidade. Essa luta é, portanto, indissolúvel — e a ela somamos a luta de gênero, de raça e de etnia. O desafio é reinventar um “novo modelo de vida”, expressão que uso bastante e que aprendi com Marx e Engels. Ambos mencionam esse novo modelo de vida em dois momentos, pelo que recordo: em A Ideologia Alemã e nos manuscritos da década de 1840. É mais rico, porque, na realidade, o que está em jogo hoje é o nosso modo de vida. O sistema do capital totalizou tudo.

E precisamos reinventar um novo modo de vida — mas que não seja uma repetição das tragédias russa ou chinesa. Temos que aprender com elas. E isso me leva a mencionar que, por esse motivo, a precarização é mais intensa no Sul do mundo. Claro, nas periferias.

Aprendemos que o mundo europeu nos civilizou. E como o mundo europeu nos civilizou no século XVI? Ensinando-nos a escravidão, a produção pelo dinheiro e pela riqueza, e aprendendo a depredar a natureza sem qualquer limite. Isso não é civilização — isso é barbárie.

Isso restabelece, por consequência, a formulação de Rosa Luxemburgo, que continua atual, salvo por um pequeno parêntese.

A grande Rosa Luxemburgo, se estivesse viva, talvez dissesse assim: “socialismo ou barbárie”, com um complemento. Porque a barbárie já estamos vivendo; não é preciso buscá-la. Temos, por outro lado, a oportunidade de reinventar o socialismo — ou será o fim da humanidade, que, ressalte-se, pode durar séculos. Não creio que estejamos numa crise necessariamente terminal e imediata.

Também não consigo imaginar a vida dentro de um século sem que o capitalismo passe por mudanças profundas. O capitalismo nos conduzirá ao que aconteceu com as comunidades originárias da América Central. Muitas comunidades indígenas desapareceram antes mesmo da chegada dos espanhóis porque faltava água, e as populações morreram.

Hoje em dia, a água é destinada prioritariamente aos centros de dados, para preservar os armazéns da Google e toda essa massa métrica — esses imensos espaços que retiram a água da população das cidades próximas para proteger seus depósitos. Por isso, temos que nos reinventar de outra maneira.

E Marx é o nosso ponto de partida. Para mim, isso é crucial. Marx não é o ponto de chegada. É claro que ele, e a rica geração de marxistas que tivemos — Lenin, Trotsky, Gramsci, Lukács —, são fundamentais. Podem me dizer: “Professor, mas eles são diferentes.” Eu sei que são diferentes. Ainda bem! Odiaria viver num mundo em que todos pensassem o mesmo. Isso é dogma. É necessário que exista debate.

Essa foi uma das coisas mais belas do Partido Comunista — o Partido Operário Social-Democrata Russo, depois transformado em Partido Comunista Russo, nos anos de 1917. Quantas vezes Lenin e Trotsky se desentenderam! Lembro-me de um debate em que Lenin disse: “O camarada Trotsky está errado por defender a estatização do sindicato operário.” E Trotsky respondeu que Lenin tinha razão, que o sindicato precisava manter sua autonomia, inclusive no Estado operário. Eram duas figuras geniais. Rosa dizia: “Cuidado. É necessário pensar na direção da classe operária, em organizações de base mais avançadas.” Era um debate magistral — e tudo isso foi enterrado pelo stalinismo.

VO e AG: Nossa tradição e nossa origem no Brasil provêm da convergência socialista; posteriormente, quando alguns permaneceram no PT, construímos o PSOL — fomos fundadores do PSOL. Atualmente, a Revolução Socialista é a confluência de duas correntes internas do PSOL e fazemos parte, a nível internacional, da Liga Internacional Socialista. Mas aqui no Brasil e no mundo temos uma tese. É bastante certo que já estamos vivenciando a barbárie. É certo também que o capitalismo já demonstra sua decadência absoluta. Apesar disso, é igualmente certo que podemos derrotar esse movimento de barbárie e avançar no sentido de construir o socialismo. Temos as condições — as lutas o demonstram —, mas nesse ponto chegamos ao grande problema trostkista: a direção revolucionária.

Nossa tese é que temos a oportunidade de enfrentar a barbárie com a única política possível — a dos revolucionários e das revolucionárias. Contudo, para isso precisamos avançar num processo de reagrupar os revolucionários e as revolucionárias, o que não é fácil. Não nos referimos ao processo que talvez tenha começado na etapa anterior, que iniciou os chamados “partidos amplos”.

Acreditamos que esse processo fracassou. Que os partidos amplos — isto é, a unidade com os reformistas — não funcionou, ainda menos neste momento de crise capitalista. Pensamos que é necessário conceber novas formas organizativas capazes de unir os revolucionários e as revolucionárias.

Sustentamos que isso é muito difícil porque a esquerda fundamentalmente trotskista e revolucionária está muito fragmentada e não há confiança para unir direções. Enfim, é um processo que levará tempo, mas estamos trabalhando nisso. Pelo menos a nível internacional, nossas experiências são muito boas e queremos avançar nessa direção.

Daí surgem duas perguntas. Como você vê hoje esse processo da esquerda revolucionária no mundo? O que conhece desse processo no Brasil e, em particular, no PSOL? Seguimos fazendo parte do PSOL.

Dentro do PSOL atuamos como uma fração pública. E acreditamos que precisamos debater essa questão com a esquerda brasileira porque o PSOL já se desbandou e foi assimilado aos partidos da ordem, do nosso ponto de vista. Como você vê isso? O que opina em geral e, em particular, sobre o PSOL?

RA: Essa pergunta é bastante importante. Talvez seja o ponto mais polêmico, mas creio que, se não enfrentarmos a polémica, não chegaremos a uma resposta. Pode ser que existam mais coincidências do que polêmicas.

Comecei na militância em 1973–1974. Por assim dizer, formei-me politicamente dentro do que hoje poderia ser chamado de “leninismo”. Escrevi muitos textos ao longo desses anos. Inclusive agora, 30 anos depois — desde 1994 — voltei a publicar um artigo em um número especial da revista de C. Marques, da Unicamp. Foi uma edição especial dedicada a Lenin. Pediram-me que escrevesse um texto novo, mas era-me impossível; então recusei. Sugeri, no entanto, que publicassem a minha tese de mestrado.

O que digo hoje aqui é um pouco diferente do que dizia na minha tese de mestrado, intitulada Classe operária, sindicatos e partidos no Brasil, na qual apresentei um debate sobre as ideias de Lenin, Rosa, Kautsky e Trotsky. Minha opinião hoje é um pouco distinta.

Em termos gerais, diria que não sairemos dessa tragédia do capital sem articular duas dimensões que frequentemente não sabemos manejar bem. Quais são essas duas dimensões? Primeiro: é necessário o avanço dos núcleos/polos que Lenin e Marx denominavam “operários e operárias avançados”.

Seriam as chamadas vanguardas, mas com todas as limitações que acrescentarei adiante. Ou seja: a classe trabalhadora precisa combinar um avanço efetivo, uma luta autônoma, de base — o que é impossível obter de forma puramente espontânea. Portanto, será necessária uma articulação cuidadosa, para não cair no vanguardismo.

Noutras palavras: eu sei tudo e vou ensinar à classe trabalhadora que nada sabe; quando ela aprender, fará a revolução. Sei que ninguém, ou quase ninguém, pensa assim. Estou simplificando, mas, no fundo, é essa a ideia: vamos conquistar a classe trabalhadora que não sabe.

O que eu diria? A formulação leninista foi a mais espetacular que o marxismo pôde oferecer à realidade russa. Quando, sete anos depois de ter escrito Que Fazer?, perguntaram a Lenin se aquilo deveria ser considerado uma regra partidária — não sei se lembram da resposta dele.

Ele disse que Que Fazer? era um compêndio de tática escrita, isto é, do movimento comunista russo. Nem mais nem menos. Não era a regra do partido. Qualquer partido marxista não precisa ser leninista… Por que digo isso?

Porque um dos elementos trágicos do stalinismo foi a deificação e a dogmatização de Lenin. Se Stalin tivesse decidido, digamos, derrubar Lenin — que era um mito para o povo russo —, ele teria sido aniquilado.

Quando perguntaram a Lênin se ele era leninista, vocês lembram o que ele respondeu? Ele disse: “Não, sou marxista.”. Lênin era uma figura excepcional. Não era leninista, era marxista. Ele tinha consciência de que a grande e genial tese pertencia a Marx, e que ele próprio foi um gigante na concretização russa. O que quero dizer com isso? Em uma sociedade czarista, como a russa, era necessário um partido ultracentralizado, clandestino e muito rigoroso, porque, caso contrário, o czarismo o eliminaria. Era uma ditadura feroz. Com o passar dos anos, comecei a entender um pouco mais e a ser mais generoso com Rosa Luxemburgo.

Não creio que Rosa fosse espontaneísta, porque ela vivia a realidade alemã, que não era igual à russa. O Partido Social-Democrata Alemão, o Partido Comunista Alemão organizado por Rosa, Karl Liebknecht e outros, não precisava ser um partido ultracentralizado, secreto e clandestino como o russo — ainda que tenha sofrido uma morte brutal, como bem sabemos.

Vale dizer que, quando as coisas se tornam tensas, a burguesia utiliza todas as armas de que dispõe para assassinar as lideranças.

O que quero dizer com este primeiro ponto? Que Marx é muito importante. Ele falava muito do partido político distinto quando criou a Associação Internacional dos Trabalhadores. Seu partido não era ultracentralizado, secreto e de vanguarda. Tampouco era um partido de massas no qual qualquer um poderia entrar. Talvez tenhamos que tentar. Sei que esta é uma versão polêmica, mas é óbvio que estamos conversando a partir do lugar daqueles que querem mudar o mundo.

A única certeza que podemos ter é que nossas certezas são erradas. Como posso então articular a luta autônoma com a consciência que nasce da vida cotidiana, com a participação imprescindível das lideranças avançadas, sem parecer que tenho uma teoria que vou enfiar na cabeça de todos?

Aprendi muito com a vida. Sou muito duro em minhas críticas ao stalinismo. Militei em um partido stalinista onde aprendi duas coisas: existe o stalinismo bruto e não repressivo, e existe o sofisticado, que é igualmente perverso. O stalinismo se impõe por meio da mistificação do culto. Lukács é um autor que aprecio muito e que faz uma crítica bastante insuficiente ao stalinismo. No entanto, uma das coisas que ele menciona é que o stalinismo é o culto à personalidade — o que é verdade. O stalinismo é mais do que isso, mas também é isso. Creio que nós, as esquerdas organizadas, muitas vezes entramos em uma luta fratricida e, quando decidimos nos abrir, fazemos isso para aqueles partidos que aceitam tudo.

Se eu pudesse pensar em um projeto ideal, seria o de um partido de esquerda no Brasil, onde entrassem todas as tendências. A decisão sobre quem entra no partido caberia a eles. Seria necessário um programa. Nós temos a coragem de dizer que somos contra a propriedade privada, mas há muita gente que não terá essa coragem porque perderá as eleições. Concordo totalmente com tudo o que vocês disseram sobre o caso que mencionaram.

Acho que Rosa sai mais inteira neste século. Lênin também sai inteiro. Stálin é uma aberração. Trotsky sai inteiro, mas, por exemplo, não posso concordar com o Programa de Transição de 1949. Por mais genial que fosse, é preciso atualizá-lo. Por favor, não me entendam mal. Nem sei se ainda há grupos que o defendem, mas, na época em que eu fazia parte de um grupo clandestino aqui, que não era trotskista, líamos muito o programa e nos perguntávamos se ele já estava pronto — e a resposta era negativa. Qual é o programa? O que é o “Pão, Paz e Terra” hoje em dia?

A esquerda brasileira só fala das próximas eleições. Não toda a esquerda — a esquerda mais moderna, aquela que está dentro da ordem, a dominante.

Não sei se isso lhes serviu de algo, mas sou muito aberto. Essa é a opinião correta? Não, é a minha opinião. Esta é a minha opinião.

E se me dizem que o que estou dizendo é diferente do que escrevi em 1985, eu digo que é verdade. Não essencialmente, mas é diferente. Eu era mais leninista. Hoje diria que sou algo entre leninista e luxemburguista. Tenho uma grande influência e simpatia por Marx e respeito a luta autonomista de muitos anarquistas que dizem que é preciso olhar para a base — caso contrário, não vai funcionar.

Não podem continuar se matando entre as vanguardas, a classe trabalhadora e a extrema direita radicalizada que está contra o sistema.

Lembro que estudei muito. Cheguei a ler as atas do Partido Comunista Russo. Tanto Lênin quanto Trotsky sofreram muitas críticas por não concordarem. Sou favorável a partidos com tendências, no caminho do centralismo democrático.

Sou a favor do que a maioria decidir, mas continuo defendendo a autonomia. Não vou defender um candidato burguês só porque o Comitê Central me disse que devo fazê-lo… Posso votar nele, isso é outra coisa. Não tive nenhuma dúvida em votar em Lula em 2022, como farei novamente em 2026, se for o caso. Mas sem nenhuma ilusão.

Ponto dois: o PSOL, ao qual me filiei em 2005, tinha a proposta de ser diferente do PT. Por isso nos filiamos. E naquele momento não queríamos nos filiar. Eu já havia participado de dois partidos e não queria um terceiro.

Mas, no fim, foi muito interessante. Um dia lhes contarei. Ficamos seis meses debatendo… Chico de Oliveira, Milton Temer, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, Paulo Arantes e eu. Depois vieram outras pessoas. Esse núcleo se reunia a tal ponto que, se forem nomeados os cinco primeiros fundadores do PSOL, são esses cinco que mencionei.

Estávamos lá e assinamos a ficha de filiação. Concederam-nos a honra de que nossos nomes fossem os primeiros. Nós não pedimos isso. Inclusive, tínhamos dúvidas se íamos ou não entrar, porque havia gente ali que era contrária aos partidos. Eu também não queria entrar em outro partido, porque entrei no primeiro partido, que era clandestino, pensando que se podia fazer a revolução.

Depois entendi que aquele não era o lugar. Entrei no partido errado. Indicaram-me que eu estava ingressando na esquerda, mas era o contrário: eu estava entrando na direita. Depois me filiei ao PT sem nenhuma ilusão. Entre 1976 e 1980 estive, digamos, próximo do PCB.

Depois entrei no PT em 1983, taticamente, como muitos da esquerda. Entramos porque era onde estava a classe trabalhadora, apenas por isso. Eu não tinha ilusões de que o PT pudesse revolucionar. O PT seria um partido social-democrata. A filiação ao PSOL também foi uma entrada crítica da minha parte.

Acho que os partidos precisam fazer um exercício…

Estive conversando com um amigo muito querido e perguntei-lhe os motivos pelos quais não deixava o PSOL. Ele me disse que era o último partido ao qual iria se filiar e, por isso, esperaria um pouco mais. Também me comentou que mantinha diálogo com alguns grupos do partido. Eu também mantenho diálogo com os grupos de esquerda em geral. Colaboro de alguma forma. Tenho certeza de que muitos não concordam com algumas das minhas ideias, de que pensamos diferente. Mas isso não significa que eu não esteja disposto a contribuir.

E com relação ao esforço que vocês estão fazendo na Argentina, eu lhes digo que não serve uma frente unicamente eleitoral. Isso não rompe com a percepção burguesa. É necessária uma frente social e política, com uma política radical que possa ser calibrada nas campanhas eleitorais, sem se desvirtuar. Boulos quis ganhar as eleições e, no fim, aceitou participar do debate com aquele fascista, Pablo Marçal, que inclusive o agrediu e o processou. No final, estava quase defendendo que precisamos compreender melhor o espírito empreendedor.

É muito complicado, por exemplo, ter uma vice-candidata imposta pelo PT que havia participado do processo de impeachment contra Dilma e que foi secretária do governo fascista de São Paulo. O que me refiro é à política, e não à pessoa. Se eu for o candidato, posso aceitar que o PT indique um vice, mas não aceitarei uma pessoa que tenha participado de determinado episódio contra o partido. Uma coisa é criticar o governo de Lula e de Dilma. Outra é defender um golpe.

Dilma foi condenada, sofreu um processo de impeachment, foi destituída, mas não cometeu nenhum crime. Portanto, foi um golpe político. Ela não cometeu nenhum delito, não há corrupção, não levou dinheiro para fora do país, não fez manobras fiscais — que todos os governos fazem…

E, por fim, sabem por que não deixo o PSOL? Porque aprendo debatendo com os amigos, os companheiros e as companheiras. Expresso meus pontos de vista, aprendo e ouço os demais. Lembram-se da proposta que fizemos nas eleições para apoiar Glauber Braga? Foi um momento muito importante. 40% do PSOL votou conosco. Ninguém tinha a ilusão de que íamos ganhar as eleições com Glauber Braga. No entanto, queríamos uma candidatura que fosse corajosa. Depois, na hora da verdade, íamos dizer que votaríamos contra o fascismo.

Não sei se tudo isso ajuda vocês a pensar sobre o que foi colocado aqui, mas o que penso sobre esse debate segue essa linha: é necessário articular grupos avançados, politizados, com maior solidez dos movimentos de base operária. Acho que aí está a reinvenção de um partido ao mesmo tempo de massas e radical, que possa liderar um movimento social junto com outros. Já não acredito que um partido lidere se nem sequer somos capazes de nos sentar entre nós para discutir e montar um partido.

VO e AG: Agradecemos demais, Ricardo. Ficamos entusiasmados com esta entrevista porque aprendemos, mas também porque entendemos que o debate nos obriga a continuar tentando encontrar respostas para um mundo complexo, que cada vez mais nos obriga, como revolucionários, a tentar fazer com que essas respostas sejam as corretas. Consideramos sua contribuição para esse debate muito importante e de grande utilidade para nossos leitores. Agradecemos, mais uma vez.